大問1

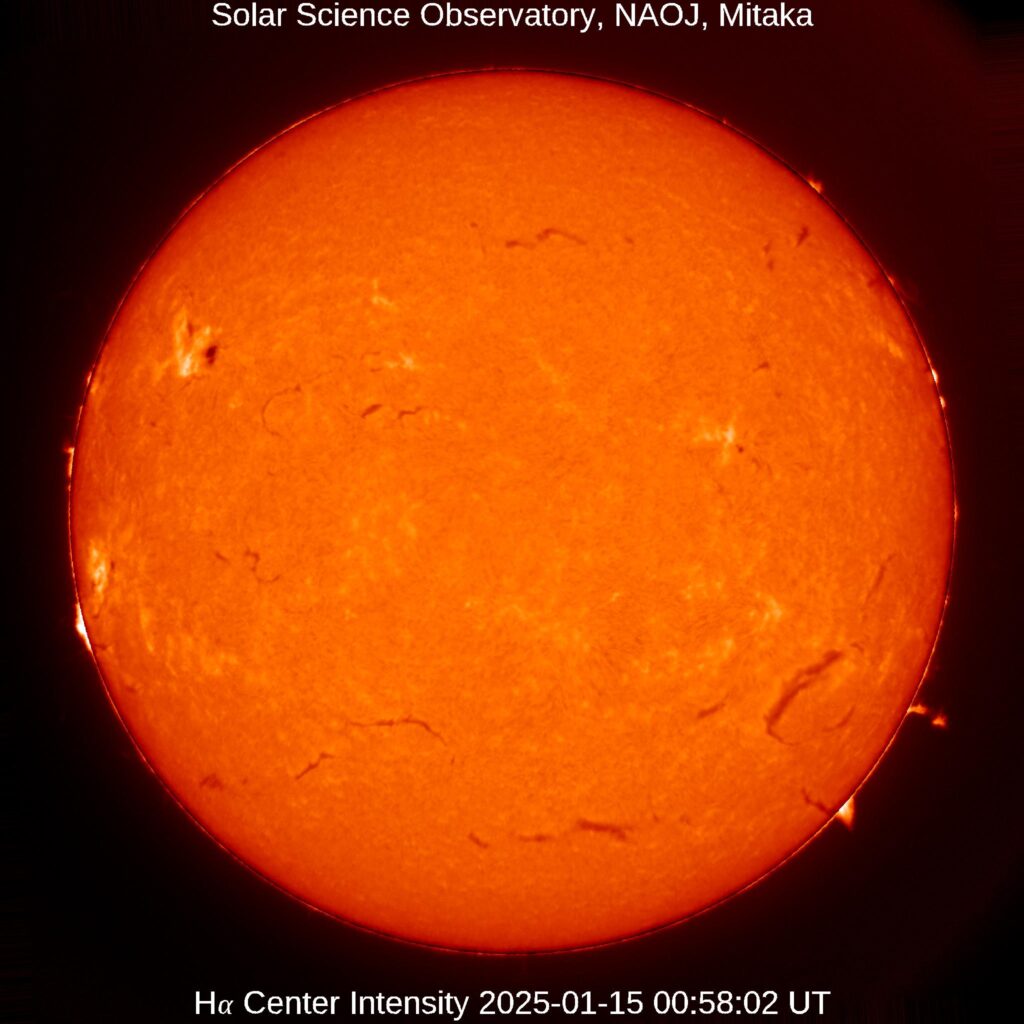

太陽の光球上空には高温のプラズマガスで構成されたコロナがある。

太陽面では磁場の繋ぎ替えの際、蓄えられた磁場のエネルギーが様々なエネルギーに変換される事が原因で、フレアと呼ぶ爆発現象が起こる。特に、通常サイズのフレアに比べ、非常に小規模の磁力線の繋ぎ変えのフレアを小さい順にナノフレア、マイクロフレアと呼び、非常に大規模の磁力線の繋ぎ変えのフレアを(A)と呼ぶ。フレアの起こる頻度は、「べき乗則」として知られており、規模が大きくなるにつれて起こる頻度は少なくなる。(A)が起こる頻度は約800年に1度くらいとほとんど起こらない。

太陽からは、プラズマが常に宇宙空間に吹きだしており、これを(B)と呼ぶ。(B)により、太陽からは毎秒約100万tのガスが噴き出している。この(B)の粒子が地球の磁気圏に捉えられ、大気中のN2やO2を励起する事で起こる発光現象が(C)である。

(B)は400~800km/sと、とても高速であるため、星間ガスとぶつかると(D)と呼ばれる強烈な衝撃波を引き起こす。(B)は太陽から離れるにつれて徐々に弱くなり、いずれ星間ガスの圧力と釣り合って止まってしまう。この太陽風の届く範囲の事を(E)と言い、これが太陽系の限界である。この境界面を(F)と呼ぶ。(F)は太陽からおよそ110~160AUの距離にあるとされる。(B)が地球に届くには約3日ほどかかる。(B)には以下の2種類が存在する。

- 高速風

約700km/sで高温、低密度

太陽表面の爆発であるフレアが発生すると大量に噴出 - 低速風

約300km/sで低温、高密度

コロナホールと活動領域の境界から噴出

(B)以外にも、宇宙全体には宇宙線①と呼ばれる高エネルギー粒子線が飛び交っており、これが人体に当たると大きな影響を与える。宇宙線は超新星残骸や銀河、太陽等から発せられている。しかし、宇宙線は磁場に入りにくい性質を持っており、太陽の黒点からは巨大な磁場が出ている。従って、太陽のおかげで、我々は宇宙から飛来する膨大な宇宙線の影響を受けなくて済む。黒点は約11年周期で増減を繰り返しているので、一時的に太陽系外から宇宙線の量が増加してしまう。ちなみに、実は1645~1715年の間、太陽の黒点観測数が著しく減少した時期があった。これを(G)と呼ぶ。

フレア等によって生じるコロナ質量放出(CME)によって、地球に降り注ぐ宇宙船の量が減少する事が知られている。これを(H)と呼ぶ。CMEは徐々に収まっていくので、(H)は数日かけて元に戻る。

アメリカ合衆国発の人工衛星エクスプローラー1号は、地球を360度ドーナツ状に取り巻く放射線の帯を測定した。この高濃度の放射線の帯を(I)と呼ぶ。

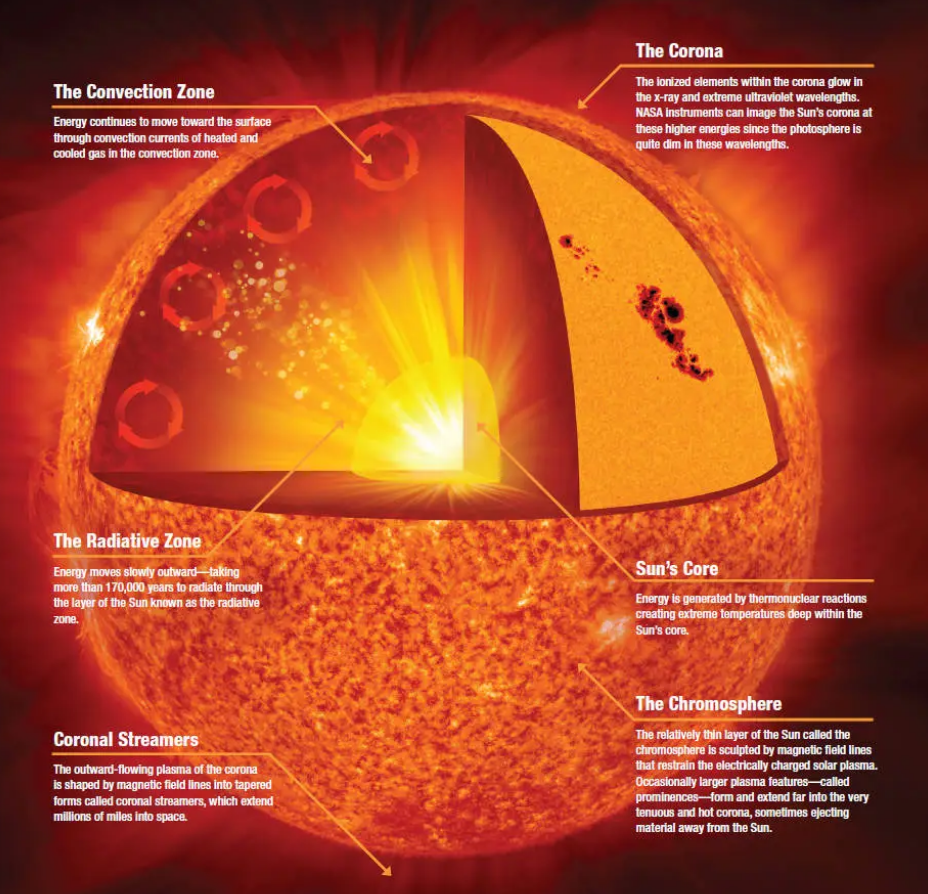

また、太陽の内部構造を書き記すと、以下のような構造をしている。

太陽の構造

引用元 Anatomy of the Sun – NASA

- 中心核 (Sun’s Core)

核融合反応が起こっており、太陽の莫大なエネルギーが生成される - 放射層 (The Radiative Zone)

中心核で生成されたエネルギーが、ゆっくりと(約17万年ほど)対流層へ向かって流れていく。 - 対流層 (Convention Zone)

太陽内部からの温かいプラズマガスが太陽表面に向かい、外部で冷やされた冷たいプラズマガスが太陽内部へ向かうため、対流運動が起きている - 彩層 (The Chromosphere)

光球上空に位置する層

H原子をはじめとした種々の元素によって、特定波長の色の光が吸収・放射する事で、様々な太陽表面現象を観測する事が出来る。

このような彩層を観察するには、特定の波長のみで観測する特殊なフィルターが必要である。最も一般的なものが、H原子が放つ赤色光によって生じる(J)線 (656.3 nm)を透過するフィルターである。

このような構造になっており、外部から観察するとフレア、プラージュ等の他に以下のものが観測される。

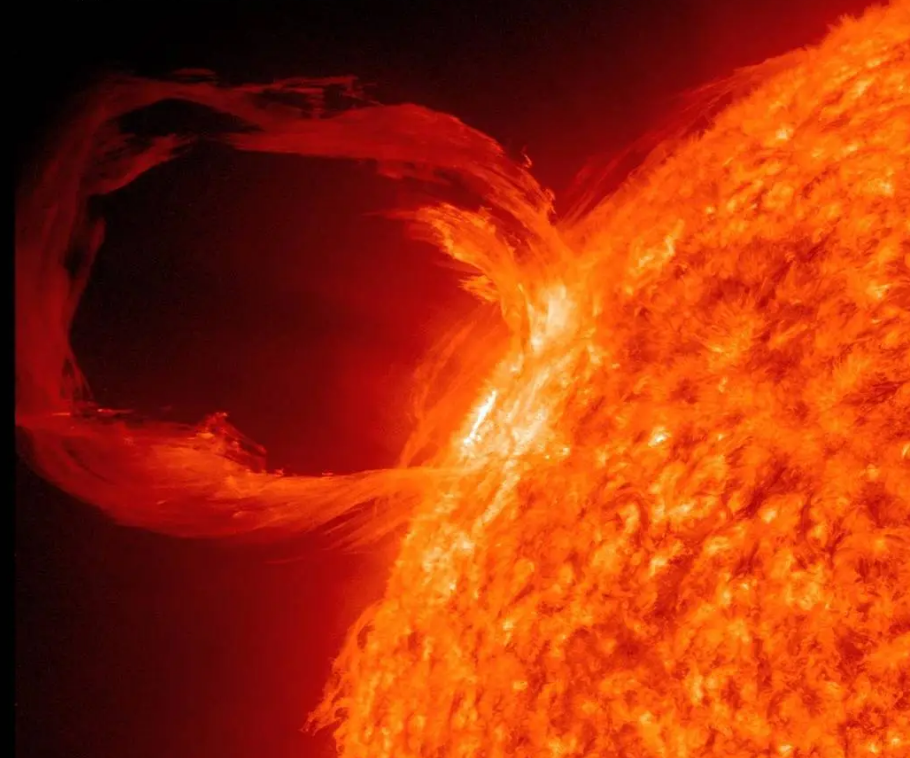

・プロミネンス (紅炎)

プロミネンス

引用元 What is a solar prominence? – NASA

彩層の上空を浮かぶガスの雲であり、その穏やかな(K)型プロミネンスと活発な(L)型プロミネンスの2つが存在する。(L)は数十分~数時間で変化が見られるプロミネンスである。プロミネンスはHα線で輝くため、太陽の縁にあれば明るく見えるが、太陽面上にある場合は背景の太陽光を冷たいガスが吸収するため、太陽表面に影を落とす。この黒い影/筋の事を(M)と呼ぶ。

※NAOJは(②)の略称であり、日本語名は(③)である。

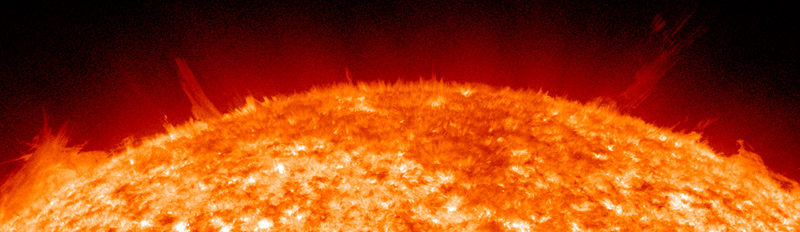

・(N)

(N)の図

引用元 SDO | Solar Dynamics Observatory

太陽の縁を観測にある羽毛だった無数の筋のような構造の事。

活動領域プロミネンスを見ると、黒点上空で水平方向になびいている。この1本1本にガスが噴き出している。30km/s の速度で噴出しており、長さは6000 kmにも及ぶ。

問1. 空欄(A)~(F)に入る言葉を答えよ。

問2. 下線部(①)について、宇宙線を構成する中で最も多く、約90%を占める物質は何か?

問3. 空欄(G)~(M)に入る言葉を答えよ。

問4. 空欄(②), (③)に入る正式名称、及び日本語名を答えよ。

問5. 空欄(N)に入る言葉を答えよ。

問6. 以下の語句について、その構造の大きさを大きい順に並び替えよ。

[a. 黒点, b. プロミネンス, c. 粒状斑, d. コロナ]

大問1 答え

答えはこちら

問1. A. スーパーフレア, B. 太陽風, C. オーロラ, D. ターミネーションショック (末端衝撃波面), E. ヘリオスフィア (太陽圏), F. ヘリオポーズ (太陽圏界面)

問2. 陽子 (宇宙線の残りは、9%のα粒子とその他Li、BeC、O、Fe等の原子核)

問3. G. マウンダー極小期 (ごくしょうき), H. フォーブッシュ減少, I. ヴァン・アレン帯 (バン・アレン), J. Hα (エイチアルファ) (線), K. 静穏 (型), L. 活動(型), M. ダークフィラメント

問4. ②National Astronomical Observatory of Japan, ③国立天文台

問5. N. スピキュール

問6. d. コロナ > b. プロミネンス > a. 黒点, c. 粒状斑

それぞれ大きさは以下の通り、

・コロナ : 太陽の光球全体

・プロミネンス : 最大で太陽半径程

・黒点 : 約数千~数万km

・粒状斑 : 約1000km

大問2

地球の衛星である月の話をしよう。月には以下の特徴がある。

- 月と地球の距離は(A)km離れている

- 月の直径は、地球の約4分の1である

- 月の温度差は110℃~-170℃と場所によってかなりの温度差が存在する

- 自転周期は27.3日、公転周期も27.3日である

従って、地球から月の裏側を見る事は出来ない - 表面にはティコ・クレーター、コペルニクス・クレーター、晴れの海等、海や高地がたくさん存在する

他にも、虹の入り江やコーカサス山脈などの地形が存在する - 裏面には(B)と呼ばれる直径1000km程の巨大なクレーターが存在する

モスクワの海、賢者の海等の海があるが、その数は表側と比べて圧倒的に少ない - 平均密度は3.3 g/cm3であり、中心部にある核の大きさは半径300km~500kmとなる (ちなみに、地球の平均密度は5.5 g/cm3

月は金属核、マントル、地殻から構成されている

地殻の厚さは地球側と地球の反対側で差があり、(C)の方が60kmと薄く、(D)の方が100kmと厚い - 月の表面の白い岩は斜長岩 (しゃちょうがん)で覆われている。また、月の海は玄武岩で埋められている

また、月の表面を覆う、砂や岩くずから出来た堆積層を(E)と呼ぶ - 月にも地震は存在する。火山活動は現在のところ、確認されていない

- 新月から満月の期間は29.5日である

- 月は少しずつ地球から離れている

古来から、日本には様々な月の呼び方がある。新月の事を漢字1文字で(F)、満月の事を漢字1文字で(C)と呼んだりする。新月から満月までの期間を(G)と呼ぶ。上記に示す通り、(H)は29.5日である。新月から数えて何日の夜かを数えた呼び方もある。

| 何日 | 呼び方 |

| 0夜 | 新月、(F) |

| 15夜 | 満月、(G) |

| 16夜 | 十六夜 (いざよい)、望月 (もちづき) |

| 17夜 | 立待月 (たちまちづき) |

| 18夜 | 居待月 (いまちづき) |

| 19夜 | 寝待月 (ねまちづき) |

| 20夜 | 臥待月(ふしまちづき) |

中秋の名月である十五夜とは、現在では10月頃の事を指すが、これは旧暦の8月1日~15日の事である。

月の見え方は太陽との位置関係に依存し、三日月は夕方、太陽が沈んだ後の西の空に見え、満月は真夜中の南の空に見える。

地球で反射した太陽光が月を照らす事で、満月以外のときでも月の一部がうっすらと見える事がある。例えば、三日月の時期であっても、それ以外の部分が見える現象がある。これを(I)と呼ぶ。

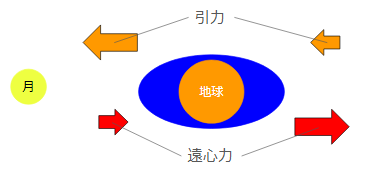

また、干潮と満潮が1日に2度起こるように、地球に月の引力と遠心力によって潮の満ち引きが起きる。これは、下図に示した引力と遠心力を合わせた力(J)によるものである。(青い部分が潮を表す)

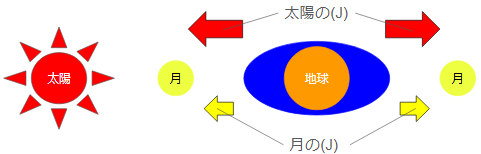

これに加えて、新月や満月のときには月・地球・太陽が一直線上に並ぶ。つまり、月の引力に加えて、太陽の引力も加わることになる。この状態を(K)と呼ぶ。

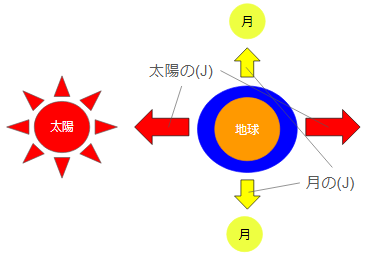

それに対し、月が半月になるときは月の引力と、太陽の引力が垂直方向を向いてしまうので、潮の満ち引きが小さい。この状態を(L)という。

月の裏側を見る事は出来ないと記載したが、全く見る事が出来ないわけではない。月は揺れ動いており、これをラテン語の「libra」という言葉に由来して(M)と呼ぶ。いわゆる、月の首振り運動である。この首振り運動があるといっても、地球からは月面を全体の59%しか見る事が出来ない。

問1. 以下の中から、空欄(A)に入るのに最も適切な数字を選べ。

[a. 約33万, b. 約38万, c. 約43万, d. 約48万]

問2. 空欄(B)に入る言葉を答えよ。

問3. 空欄(C), (D)に入るのに正しい組み合わせは次のa, bのうちどちらか?

[a. (C)地球側 (D)地球の反対側, b. (C)地球の反対側, (D)地球側]

問4. 空欄(E)~(M)に入る言葉を答えよ。

大問2 答え

答えはこちら

問1. b. 約38万 (km)

問2. B. 東の海

問3. a. (C)地球側 (D)地球の反対側

問4. E. レゴリス, F. 朔 (さく), G. 満 (ぼう), H. 朔望月 (さくぼうげつ) , I.地球照 (ちきゅうしょう), J. 潮汐力, K. 大潮 (おおしお), L. 小潮 (こしお), M. 秤動 (ひょうどう)

大問3

地球から見える星々は、同一球面上にあると仮定した方が何かと説明がしやすい。このようにして仮定した仮想の球体の事を(A)と呼ぶ。プラネタリウムで、星や月、太陽が投影されるドームのような構造上の球体の事である。

(A)上で、我々の頭から頭上に伸ばした点が天球と交わる点を(B)、真下に伸ばした線が天球と交わる点を(C)と呼ぶ。そして、地軸を北極からまっすぐ伸ばして天球と交わる点を天の北極、南極からまっすぐ伸ばして天球と交わる点を天の南極と呼ぶ。

天球がくるくる回っていると考えると、星の動きが説明しやすくなるのである。日本は北半球に位置するので、天の南極は見る事が出来ない。また、天球上で赤道に当たるラインを天の赤道と呼ぶ。この天球を模型にしたものが(D)である。

(A)上での太陽の通り道を(E)といい、月の通り道を(F)と呼ぶ。(F)は(E)に対して約5°程傾いている。

(A)上に設定した座標を「(A)座標」と呼ぶが、大きく分けて次の4種類が存在する。

- 地平座標

地平面に準拠した座標

天体の方位と高度を観測 - 赤道座標

地球の赤道面に準拠した座標

地球の自転による天体の位置変化は無し - 赤道座標

地球の赤道面に準拠

地球の自転による天体の位置変化は無し

赤経α、赤緯βで表す - 銀河座標

銀河面に準拠

天の川銀河の構造を調べるために使われる

これらの座標系を使い分ける事で、天文学の研究を進めているのである。

また、現在知られている星座は全部で(G)個存在する。19世紀初めまで取り決めが無く、各人が好き勝手に星座を作成していたが、徐々に標準規格を定めて星座と星座の境界線を明確にする必要が出てきた。そこで、1928年国際天文学連合(略称:(H))が発足し、第1回の総会で(G)個に決まったのである。

夜空を見上げても、星々は直接繋がっているわけではない。人間が星座の形を分かりやすくするため、仮想的な線を取り入れて星々を結ぶようになった。この仮想線を(H)と呼ぶ。また、天球上の星座の区域を面積で表したものを(I)と呼ぶ。星座をよく「○○の星座」と呼ぶ事があるが、これは夜8時ごろに見ごろな星座を表している。

問1. 空欄(A)~(I)に入る言葉を答えよ。

大問3 答え

答えはこちら

問1. A. 天球 (てんきゅう), B. 天頂 (てんちょう), C. 天底 (てんてい), D. 天球儀, E. 黄道 (こうどう), F. 白道 (はくどう), G. 88個, H. IAU, I. 平方度

大問4

古来から、人々は宇宙に魅了され、宇宙を観測しようと様々な装置を編み出してきた。例えば、望遠鏡がある。望遠鏡は現在から約400年前には既に存在しており、天体を観測するための望遠鏡を、特に天体望遠鏡という。

望遠鏡には、レンズを使用した(A)と凹面鏡を使用した(b)がある。(B)は鏡を使って星の光を集めて観察する。望遠鏡の性能は口径に大きく左右され、口径が大きいほどたくさんの光を集める事が出来る。(口径 xmmと記載してある場合、xが大体適正倍率となる)

fl (Focas Length)と呼ばれる主鏡の焦点距離の事等、性能を決める要素は様々ある。

天体望遠鏡に(C) (案内望遠鏡とも呼ばれる)という付属品を取り付ける事で、天体望遠鏡本体を目標とする天体へ誘導する。天体望遠鏡よりも低倍率になっており、目標とする天体を探し出しやすい。(C)で見つけたい天体を見つけ、視野の中央に来るようにしてから、天体望遠鏡を使って観察するのである。

日本では、以下の昔の人物が望遠鏡に携わっている

・(D)

日本で初めて望遠鏡を用いた観望会 (かんぼうかい)を開いたとされる。

観望会とは、天体を鑑賞する会の事である。

・(E)

泉州(大阪)の眼鏡職人で、(D)が開いた日本初の観望会で用いた望遠鏡も制作している。

また、伊能忠敬の望遠鏡も作成している。

日本国産の望遠鏡は、長崎の眼鏡職人である森仁左衛門(もりにざえもん)や、近江の鉄砲鍛冶師である国友藤兵衛(くにともとうべえ)によって開発されてきた。

また、世界の科学者が自分たちで独自に望遠鏡の開発を行ってきた。

・(F)

オランダの眼鏡職人で、1608年に望遠鏡の特許申請を行うものの、既に望遠鏡が広く知られていたために申請を却下される。

・(ガリレオ・)ガリレイ

自身の開発した望遠鏡 (ガリレオ望遠鏡①) を使用し、天体を観察した。

その結果を著書『星界の報告』として出版した

・(ヨハネス・)ケプラー

ガリレオ望遠鏡の課題点である、以下の点を改良し、ケプラー望遠鏡②を開発した

- 正立像である

- 視野が狭い

- 高倍率に出来ない

・(アイザック・)ニュートン

屈折望遠鏡の色のにじみを避けた、ニュートン望遠鏡を開発した。

その後、高性能な望遠鏡がどんどん開発され、現在では地球上にも宇宙空間にも望遠鏡が存在する。

日本の天文台が保有する望遠鏡の例をいくつか挙げる。

- (G)

日本の国立天文台が保有する

アメリカ・ハワイ島のマウナ・ケア山山頂にある反射望遠鏡

望遠鏡の口径は8.2m - りくり望遠鏡

北海道の銀河の森天文台にある - かなた望遠鏡

広島大学東広島天文台にある - なゆた望遠鏡

兵庫県大学西はりま天文台 - KAGRA

岐阜県飛騨市にある日本の重力波望遠鏡

神岡鉱山の地下に、スーパーカミオカンデと共に設置してある

また、日本以外に海外でもOWLやTML、TAOといった次世代の地上望遠鏡の開発が進められている。

地上望遠鏡では、設置やメンテナンスが簡単に出来るが、地球大気の干渉を大きく受けてしまう。そこで、障害がない宇宙空間に望遠鏡を設置する事が考えられており、それを宇宙望遠鏡と呼ぶ。例として以下のものがある。

・(H)

グレートオブザバトリー計画の一環として1990年に打ち上げられた

口径は2.4m

ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の元になった

下図に示す、おおぐま座のディープ・フィールドの撮影に成功

・ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (JWST)

NASAの第2代長官の名前に由来

口径は6.5m

(H)の後継機 (※(H)はまだまだ現役稼働中、引退したわけではない)

コズミック・クリフ (イータカリーナ星雲)の画像の撮影に成功

※引用元はNASA (天文検定問題1)にURLを示す

・ケプラー宇宙望遠鏡

太陽系外の惑星の総称の事を(I)と呼ぶが、ケプラー宇宙望遠鏡は(I)検出用の専門の望遠鏡

問1. 空欄(A)~(C)に入る言葉を答えよ。

問2. 空欄(D)~(F)に入る人物を答えよ。

問3. 下線部①, ②の望遠鏡について、接眼レンズと対物レンズの組み合わせはそれぞれ次のうちどれか?

[a. 凸凸型, b. 凸凹型, c. 凹凸型, d. 凹凹型]

問4. 空欄(G)~(I)に入る言葉を答えよ。

大問4 答え

答えはこちら

問1. A. 屈折望遠鏡, B. 反射望遠鏡, C. ファインダー

問2. D. 橘南谿 (たちばななんけい), E. 岩橋善兵衛 (いわはしぜんべえ), F. ハンス・リップルペイ

問3. ①b. 凸凹型, ②a. 凸凸型

問4. G. すばる望遠鏡, H. ハッブル宇宙望遠鏡, I. 系外惑星

コメント